Cientistas brasileiros que atuam no exterior falam que a estrutra está melhor e citam motivos para saída do país.

Quando tomou posse como ministro de Ciência e Tecnologia, em 3 de janeiro, Aloizio Mercadante leu um pronunciamento de 37 páginas. Durante o discurso, entre outras colocações, ele disse:

“Vamos também desenvolver uma política de estímulos para a repatriação de talentos no exterior, como estão fazendo a Itália e a China. De outro lado, precisamos articular a rede de cientistas e pesquisadores brasileiros que trabalham no exterior. Só nas universidades americanas há aproximadamente 3 mil professores brasileiros lecionando, que querem e podem participar de forma ativa do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação”.

O G1 localizou alguns desses pesquisadores que atuam no exterior, de alunos de doutorado a cientistas experientes, para saber como se sentem esses “cérebros exportados” e entender o que os levou a estudar em instituições fora do país.

Carol Marchetto – pós-doutoranda em neurologia no Instituto Salk

Carol Marchetto – pós-doutoranda em neurologia no Instituto Salk

“Melhoras no financiamento científico, no sistema educacional e na qualidade de vida nas grandes cidades me motivariam ainda mais a retornar ao Brasil.”

Marcus Smolka – professor de bioquímica e biologia molecular na Universidade Cornell

“Baseado na minha experiência no Brasil, acho que a pesquisa brasileira ainda é gerenciada de forma amadora. Por exemplo, professores que deveriam focar em pesquisa e educação se tornam ‘assistentes administrativos’, pois têm que lidar com uma enorme burocracia, o que é um desperdício da qualificação.”

Cassiano Carromeu – pós-doutorando em neurociência na Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD)

“Acho que este é o único ponto que em todos os lugares do mundo é unânime: o salário é basicamente igual. Quando entrei na área de pesquisa, não foi pensando em ficar milionário. Tirando alguns casos excepcionais, ganhamos o suficiente para sobreviver. Mergulhei em ciência seguindo um ideal: fazer o que gosto e ajudar o próximo. E acho que não falo só por mim.”

Jorge Reis Filho – pesquisador, em hispatologia e patologia molecular no Instituto de Pesquisa do Câncer

“No Brasil, pesquisa é principalmente financiada por agências governamentais. Aqui na Inglaterra, o cenário e completamente diferente, visto que instituições filantrópicas para o apoio a pesquisa têm um papel muitíssimo importante.”

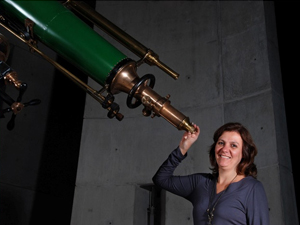

Duília de Mello – professora associada de astrofísica na PUC de Washington e pesquisadora associada da Nasa

“A sociedade brasileira ainda vê a carreira de cientista como uma carreira arriscada e a carreira de professor universitário como algo chato e que paga mal. Muitos jovens me escrevem perguntando se vão morrer de fome e se encontrarão emprego se fizerem astronomia. Eles ficam um pouco decepcionados quando eu falo que, depois da faculdade, precisam continuar estudando por pelo menos mais uns cinco anos para obter o doutorado.”

Fabrício Brasil – doutorando em neurociência na Universidade de Tübingen / Instituto Max Planck

Fabrício Brasil – doutorando em neurociência na Universidade de Tübingen / Instituto Max Planck

“Ter o título de doutor aqui é algo positivo e procurado pelas empresas, que buscam por profissionais mais qualificados. No Brasil, ter o título de doutor praticamente indica que o pesquisador terá que trabalhar em uma universidade e/ou com ensino.”

Sandra Mirandola – pós-doutoranda no Centro Alemão de Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas

Sandra Mirandola – pós-doutoranda no Centro Alemão de Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas

“Acredito que a estrutura é muito melhor aqui fora. Mesmo que um laboratório não tenha todos os equipamentos necessários é muito fácil encontrar algum outro laboratório no mesmo instituto que os tenha. Desta forma, as colaborações acontecem, fazendo com que se publique muito mais rapidamente.”

Trabalhariam no Brasil?

Das sete pessoas ouvidas pela reportagem, apenas uma acredita que poderia exercer a mesma atividade se trabalhasse no Brasil. A astrofísica Duília de Mello mora nos Estados Unidos e diz que, em sua área, a estrutura não faz muita diferença.

“Atualmente, a diferença é mínima, pois fazemos praticamente tudo na internet e com um bom computador”, afirma.

Para quem pesquisa nos campos das ciências biológicas, os recursos são mais importantes. Dois dos entrevistados disseram que até poderiam fazer os mesmos estudos, mas não com a mesma competitividade. Os outros quatro consideram que seria impossível fazer essas pesquisas no Brasil.

Uma reclamação comum é a demora no acesso a produtos importantes, nas instituições brasileiras.

“Produtos que aqui chegam em dias, algumas vezes em horas, temos de esperar semanas, não raramente meses, no Brasil. Vale ressaltar que muitos produtos não são acondicionados devidamente e podem chegar danificados, o que leva a mais semanas e meses até outro chegar. Fica difícil ser competitivo neste ambiente”, compara Cassiano Carromeu, que faz pós-doutorado em neurociência na Universidade da Califórnia em San Diego, nos EUA.

O acesso a equipamentos de última geração também é um fator que influi, já que nem todos os institutos de pesquisa do Brasil contam com eles.

“Acredito que a estrutura é muito melhor aqui fora. Mesmo que um laboratório não tenha todos os equipamentos necessários é muito fácil encontrar algum outro laboratório no mesmo instituto que os tenha. Desta forma, as colaborações acontecem, fazendo com que se publique muito mais rapidamente”, diz Sandra Mirandola, que faz pós-doutorado no Centro Alemão de Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas.

A astrônoma Duília de Mello, que trabalha para a

A astrônoma Duília de Mello, que trabalha para a

Nasa, aparece ao lado de um telescópio histórico

da Universidade Johns Hopkins, nos EUA

(Foto: Tommy Wiklind)Voltariam hoje?

Perguntamos também se os cientistas gostariam de voltar para o Brasil, e as respostas foram variadas. A vida pessoal influencia na escolha, como é o caso de Duília de Mello, que se casou com um estrangeiro.

“Como as universidades e institutos do Brasil têm uma forma muito arcaica de abrir concursos para contratar, com provas em português e uma burocracia enorme, acho pouco provável prestarmos concursos. Porém, não está fora dos planos, se um dia o Brasil se modernizar neste aspecto e fizer a seleção de candidatos, como na maioria dos países desenvolvidos, através de currículo e experiência”, afirma a astrônoma.

As condições de trabalho fazem com que alguns não queiram trabalhar no Brasil tão cedo.

“Consideraria voltar caso houvesse infraestrutura para pesquisa de translação e se fundos de fomento para pesquisa fossem equivalentes ou melhores do que os que atualmente acesso na Inglaterra e Europa”, diz Jorge Reis Filho, pesquisador do Instituto de Pesquisa do Câncer, em Londres.

No caso de Fabrício Brasil, que faz doutorado no Instituto Max Planck, na Alemanha, o retorno é obrigatório.

“As atuais normas que regem os contratos dos bolsistas internacionais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e que todos têm que assinar para conseguir a bolsa, dizem que os bolsistas internacionais têm que retornar imediatamente ao Brasil apos o término do doutorado", relata o engenheiro, que hoje estuda neurociência.

"Considero isso correto", prossegue, "já que o meu país espera um retorno da minha parte perante o investimento realizado, mas recebo em troca uma bolsa de um ano de ‘Pós-doutorado Júnior’ do Brasil, enquanto aqui recebo ofertas bem mais vantajosas”, completa.

Marcus Smolka, professor da Universidade Cornell, nos EUA, gostaria de voltar e fazer parte de uma “reforma universitária e científica”, e queria ver mais vontade política nesse sentido.

“Tenho grande vontade de retornar ao Brasil para dividir minha experiência adquirida nos EUA e, principalmente, ajudar jovens cientistas brasileiros a fazer pesquisa cientifica competitiva de alto nível”, diz o bioquímico.

Sugestões

Afinal, que conhecimentos são esses que nossos cientistas adquirem no exterior? Que sugestões eles trazem para desenvolver a pesquisa no Brasil? Duas questões foram comuns no relato de quase todos os entrevistados: o financiamento e a burocracia.

Os cientistas ressaltam que, no Brasil, os principais centros de pesquisa são instituições públicas, o que acaba sendo uma limitação à renda.

“Nos EUA, temos mais recursos. Existem outras fontes pouco exploradas no Brasil, como parcerias com indústrias, inúmeras pequenas fundações e doações privadas”, explica Carol Marchetto, que faz pós-doutorado em neurologia no Instituto Salk.

As pequenas fundações citadas por Marchetto são, muitas vezes, organizações não governamentais sem fins lucrativos. Cassiano Carromeu conta que recebe uma bolsa da Fundação Internacional da Síndrome de Rett para estudar a doença, que é um tipo grave de autismo.

O melhor financiamento ajuda a pesquisa como um todo. “Isto significa que o número de pesquisadores é maior e se tem mais dinheiro”, aponta Sandra Mirandola.

Mais dinheiro não é sinônimo de melhores salários. Em geral, os entrevistados consideram que um cientista pertence à classe média tanto no Brasil, quanto na Europa ou nos EUA, ganhando menos que um executivo, por exemplo.

O que os pesquisadores pedem é mais verbas para pesquisa e mais liberdade no uso delas.

“A quantidade de dinheiro oferecida por estas entidades é geralmente maior nos EUA quando comparada ao Brasil, mas a maior diferença está na flexibilidade em como o pesquisador aqui nos EUA pode usar o dinheiro. Por exemplo, aqui nos EUA é possível usar o dinheiro destes auxílios para diretamente pagar pessoal – como doutorandos e pós-doutorandos”, exemplifica Marcus Smolka.

“No Brasil, é bem mais complicado, pois o auxilio conseguido pelo pesquisador não pode ser usado para pagamento de doutorandos e pós-doutorandos, sendo necessária submissão de pedidos de bolsas por vias independentes. Isto acaba travando a capacidade do pesquisador brasileiro de contratar pessoas no laboratório”, conclui o professor de bioquímica e biologia molecular.

Além do apoio de outros pesquisadores, os cientistas falam da importância do auxílio na burocracia, para que o foco fique apenas nos estudos, sem sobrecarga de funções.

“Os institutos aqui fora contam com profissionais especializados em diversas áreas para suprir as necessidades da rotina. Temos administradores responsáveis pelo fluxo de dinheiro, biólogos para implementar segurança nos laboratórios, outros responsáveis pela comprar dos insumos, tudo é otimizado. No Brasil, o docente tem que fazer o papel de pesquisador-administrador, mesmo não sabendo administrar”, acrescenta Sandra Mirandola.

Gi.com

“Vamos também desenvolver uma política de estímulos para a repatriação de talentos no exterior, como estão fazendo a Itália e a China. De outro lado, precisamos articular a rede de cientistas e pesquisadores brasileiros que trabalham no exterior. Só nas universidades americanas há aproximadamente 3 mil professores brasileiros lecionando, que querem e podem participar de forma ativa do esforço nacional em ciência, tecnologia e inovação”.

O G1 localizou alguns desses pesquisadores que atuam no exterior, de alunos de doutorado a cientistas experientes, para saber como se sentem esses “cérebros exportados” e entender o que os levou a estudar em instituições fora do país.

Camisas da seleção brasileira fazem parte da decoração do escritório de Marcus Smolka na Universidade Cornell, nos EUA

Onde estão os "cérebros exportados" entrevistados pelo G1? O que eles pensam?

“Melhoras no financiamento científico, no sistema educacional e na qualidade de vida nas grandes cidades me motivariam ainda mais a retornar ao Brasil.”

Marcus Smolka – professor de bioquímica e biologia molecular na Universidade Cornell

“Baseado na minha experiência no Brasil, acho que a pesquisa brasileira ainda é gerenciada de forma amadora. Por exemplo, professores que deveriam focar em pesquisa e educação se tornam ‘assistentes administrativos’, pois têm que lidar com uma enorme burocracia, o que é um desperdício da qualificação.”

Cassiano Carromeu – pós-doutorando em neurociência na Universidade da Califórnia em San Diego (UCSD)

“Acho que este é o único ponto que em todos os lugares do mundo é unânime: o salário é basicamente igual. Quando entrei na área de pesquisa, não foi pensando em ficar milionário. Tirando alguns casos excepcionais, ganhamos o suficiente para sobreviver. Mergulhei em ciência seguindo um ideal: fazer o que gosto e ajudar o próximo. E acho que não falo só por mim.”

Jorge Reis Filho – pesquisador, em hispatologia e patologia molecular no Instituto de Pesquisa do Câncer

“No Brasil, pesquisa é principalmente financiada por agências governamentais. Aqui na Inglaterra, o cenário e completamente diferente, visto que instituições filantrópicas para o apoio a pesquisa têm um papel muitíssimo importante.”

Duília de Mello – professora associada de astrofísica na PUC de Washington e pesquisadora associada da Nasa

“A sociedade brasileira ainda vê a carreira de cientista como uma carreira arriscada e a carreira de professor universitário como algo chato e que paga mal. Muitos jovens me escrevem perguntando se vão morrer de fome e se encontrarão emprego se fizerem astronomia. Eles ficam um pouco decepcionados quando eu falo que, depois da faculdade, precisam continuar estudando por pelo menos mais uns cinco anos para obter o doutorado.”

“Ter o título de doutor aqui é algo positivo e procurado pelas empresas, que buscam por profissionais mais qualificados. No Brasil, ter o título de doutor praticamente indica que o pesquisador terá que trabalhar em uma universidade e/ou com ensino.”

“Acredito que a estrutura é muito melhor aqui fora. Mesmo que um laboratório não tenha todos os equipamentos necessários é muito fácil encontrar algum outro laboratório no mesmo instituto que os tenha. Desta forma, as colaborações acontecem, fazendo com que se publique muito mais rapidamente.”

Trabalhariam no Brasil?

Das sete pessoas ouvidas pela reportagem, apenas uma acredita que poderia exercer a mesma atividade se trabalhasse no Brasil. A astrofísica Duília de Mello mora nos Estados Unidos e diz que, em sua área, a estrutura não faz muita diferença.

“Atualmente, a diferença é mínima, pois fazemos praticamente tudo na internet e com um bom computador”, afirma.

| Seria possível fazer a mesma pesquisa no Brasil? | |

|---|---|

| Carol Marchetto | Não |

| Marcus Smolka | Sim, mas não competitivamente |

| Cassiano Carromeu | Sim, mas não competitivamente |

| Jorge Reis Filho | Não |

| Duília de Mello | Atualmente sim |

| Fabrício Brasil | Atualmente não |

| Sandra Mirandola | Não |

Uma reclamação comum é a demora no acesso a produtos importantes, nas instituições brasileiras.

“Produtos que aqui chegam em dias, algumas vezes em horas, temos de esperar semanas, não raramente meses, no Brasil. Vale ressaltar que muitos produtos não são acondicionados devidamente e podem chegar danificados, o que leva a mais semanas e meses até outro chegar. Fica difícil ser competitivo neste ambiente”, compara Cassiano Carromeu, que faz pós-doutorado em neurociência na Universidade da Califórnia em San Diego, nos EUA.

O acesso a equipamentos de última geração também é um fator que influi, já que nem todos os institutos de pesquisa do Brasil contam com eles.

“Acredito que a estrutura é muito melhor aqui fora. Mesmo que um laboratório não tenha todos os equipamentos necessários é muito fácil encontrar algum outro laboratório no mesmo instituto que os tenha. Desta forma, as colaborações acontecem, fazendo com que se publique muito mais rapidamente”, diz Sandra Mirandola, que faz pós-doutorado no Centro Alemão de Pesquisa de Doenças Neurodegenerativas.

A astrônoma Duília de Mello, que trabalha para a

A astrônoma Duília de Mello, que trabalha para aNasa, aparece ao lado de um telescópio histórico

da Universidade Johns Hopkins, nos EUA

(Foto: Tommy Wiklind)

Perguntamos também se os cientistas gostariam de voltar para o Brasil, e as respostas foram variadas. A vida pessoal influencia na escolha, como é o caso de Duília de Mello, que se casou com um estrangeiro.

“Como as universidades e institutos do Brasil têm uma forma muito arcaica de abrir concursos para contratar, com provas em português e uma burocracia enorme, acho pouco provável prestarmos concursos. Porém, não está fora dos planos, se um dia o Brasil se modernizar neste aspecto e fizer a seleção de candidatos, como na maioria dos países desenvolvidos, através de currículo e experiência”, afirma a astrônoma.

As condições de trabalho fazem com que alguns não queiram trabalhar no Brasil tão cedo.

“Consideraria voltar caso houvesse infraestrutura para pesquisa de translação e se fundos de fomento para pesquisa fossem equivalentes ou melhores do que os que atualmente acesso na Inglaterra e Europa”, diz Jorge Reis Filho, pesquisador do Instituto de Pesquisa do Câncer, em Londres.

| Pretende voltar a fazer pesquisa no Brasil? | |

|---|---|

| Carol Marchetto | Sim, e melhoras motiviariam mais |

| Marcus Smolka | Sim |

| Cassiano Carromeu | Sim, mas isso depende de boas propostas |

| Jorge Reis Filho | No momento não |

| Duília de Mello | Não, pois o marido é estrangeiro |

| Fabrício Brasil | Sim, até porque sua bolsa de doutorado exige isso |

| Sandra Mirandola | Não |

“As atuais normas que regem os contratos dos bolsistas internacionais do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e da Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), e que todos têm que assinar para conseguir a bolsa, dizem que os bolsistas internacionais têm que retornar imediatamente ao Brasil apos o término do doutorado", relata o engenheiro, que hoje estuda neurociência.

"Considero isso correto", prossegue, "já que o meu país espera um retorno da minha parte perante o investimento realizado, mas recebo em troca uma bolsa de um ano de ‘Pós-doutorado Júnior’ do Brasil, enquanto aqui recebo ofertas bem mais vantajosas”, completa.

Marcus Smolka, professor da Universidade Cornell, nos EUA, gostaria de voltar e fazer parte de uma “reforma universitária e científica”, e queria ver mais vontade política nesse sentido.

“Tenho grande vontade de retornar ao Brasil para dividir minha experiência adquirida nos EUA e, principalmente, ajudar jovens cientistas brasileiros a fazer pesquisa cientifica competitiva de alto nível”, diz o bioquímico.

Sugestões

Afinal, que conhecimentos são esses que nossos cientistas adquirem no exterior? Que sugestões eles trazem para desenvolver a pesquisa no Brasil? Duas questões foram comuns no relato de quase todos os entrevistados: o financiamento e a burocracia.

Os cientistas ressaltam que, no Brasil, os principais centros de pesquisa são instituições públicas, o que acaba sendo uma limitação à renda.

“Nos EUA, temos mais recursos. Existem outras fontes pouco exploradas no Brasil, como parcerias com indústrias, inúmeras pequenas fundações e doações privadas”, explica Carol Marchetto, que faz pós-doutorado em neurologia no Instituto Salk.

As pequenas fundações citadas por Marchetto são, muitas vezes, organizações não governamentais sem fins lucrativos. Cassiano Carromeu conta que recebe uma bolsa da Fundação Internacional da Síndrome de Rett para estudar a doença, que é um tipo grave de autismo.

O melhor financiamento ajuda a pesquisa como um todo. “Isto significa que o número de pesquisadores é maior e se tem mais dinheiro”, aponta Sandra Mirandola.

Mais dinheiro não é sinônimo de melhores salários. Em geral, os entrevistados consideram que um cientista pertence à classe média tanto no Brasil, quanto na Europa ou nos EUA, ganhando menos que um executivo, por exemplo.

O que os pesquisadores pedem é mais verbas para pesquisa e mais liberdade no uso delas.

“A quantidade de dinheiro oferecida por estas entidades é geralmente maior nos EUA quando comparada ao Brasil, mas a maior diferença está na flexibilidade em como o pesquisador aqui nos EUA pode usar o dinheiro. Por exemplo, aqui nos EUA é possível usar o dinheiro destes auxílios para diretamente pagar pessoal – como doutorandos e pós-doutorandos”, exemplifica Marcus Smolka.

“No Brasil, é bem mais complicado, pois o auxilio conseguido pelo pesquisador não pode ser usado para pagamento de doutorandos e pós-doutorandos, sendo necessária submissão de pedidos de bolsas por vias independentes. Isto acaba travando a capacidade do pesquisador brasileiro de contratar pessoas no laboratório”, conclui o professor de bioquímica e biologia molecular.

Além do apoio de outros pesquisadores, os cientistas falam da importância do auxílio na burocracia, para que o foco fique apenas nos estudos, sem sobrecarga de funções.

“Os institutos aqui fora contam com profissionais especializados em diversas áreas para suprir as necessidades da rotina. Temos administradores responsáveis pelo fluxo de dinheiro, biólogos para implementar segurança nos laboratórios, outros responsáveis pela comprar dos insumos, tudo é otimizado. No Brasil, o docente tem que fazer o papel de pesquisador-administrador, mesmo não sabendo administrar”, acrescenta Sandra Mirandola.

Gi.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário